她是一个没有文化的大龄剩女。

却嫁给了才华横溢的一代文豪。

他说她是「母亲娶来的媳妇」,除了好好供养,其他都是不可能的。

她说自己是他的「遗产」,却一生未被珍惜。

她赤诚地爱丈夫一辈子,无爱无性41年,独守空房,一生无儿无女,死後连像样的坟头都没有。

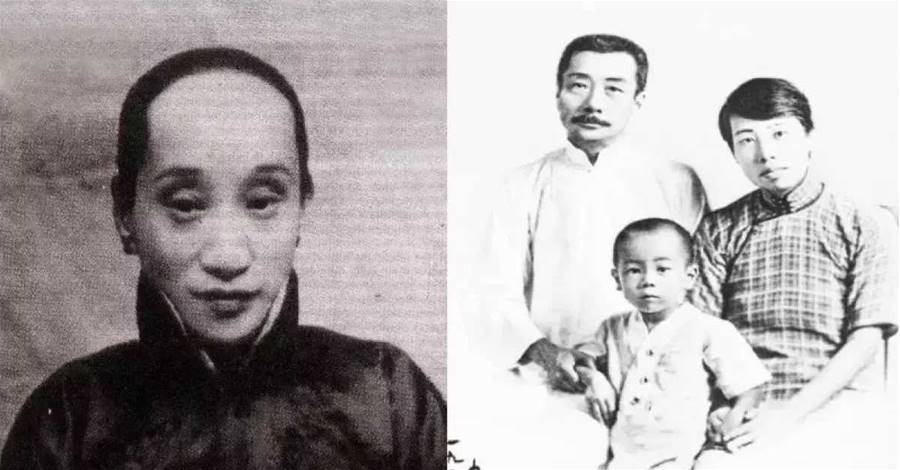

她是朱安,鲁迅的原配夫人。

她与鲁迅婚姻的开始,也是她走入悲凉深渊的开始。

1879年7月,朱安生於一个商人家庭,祖上曾做过知县,吃穿不愁。

父母从小给朱安灌输《女儿经》。

高高厚厚的牆内经常听到朱安稚嫩的声音:「女儿经,仔细听,早早起,出闺门,烧茶汤,敬双亲,勤梳洗,爱乾淨…」。

朱安5岁就被裹小脚,不识字,但女红和家务,她样样拿得起放得下。

转眼间,大门不出二门不迈的朱安,已是23岁的老姑娘,再不出嫁,就成了邻居和亲朋好友的笑话。父母急在心头,到处帮朱安找婆家,朱安也暗暗心急自己的婚事。

周朱两家来往密切,鲁老太太看上了朱安,便在鲁迅去南京读书的第二年,私自做主与朱家订下了儿女婚事。

鲁迅说让他娶朱安可以,但有两点要求,一是朱安要放足,二是朱安要上学堂。

但朱家不以为然,认为女子无才便是德,根本没把鲁迅的话当回事。

婚是订了,可鲁迅迟迟不回家。

第一年,朱安昐着:「今年大先生应该回来与我成亲了吧?」

第二年,朱安又昐着:「今年大先生应该回来与我成亲了吧?」

第三年冬天,朱安还在望眼欲穿:「今年大先生应该回来与我成亲了吧?」

这样一年一年地昐着,订婚後的第五年,鲁老太太装病,终於把鲁迅从日本骗了回来,让儿子把婚事给办了。

这一年,鲁迅25岁,朱安28岁。

婚礼当天,鲁迅戴着一条假辫子站在门口迎接新娘,眉头紧锁。

新娘的轿子到了,掀开轿帘,一双大鞋伸了出来,鲁迅紧锁的眉头稍微舒展了一些:「我说的话还是有效,果真放足了。」

突然,一隻绣花鞋掉到了地上,露出了新娘的三寸金莲,空气一下凝固起来,鲁迅刚泛起的一点微笑僵在那,拉长了脸,脸上写满了痛苦和无奈。

洞房之夜,鲁迅没有跟朱安说一句话,更别提有任何亲昵了。

朱安催促:「睡吧」,没有迴音。

朱安又催促:「睡吧」,还是没有迴音。

朱安多次催促:「睡吧」,仍然没有迴音。

朱安安慰自己,也许大先生心裡有气,慢慢会好的,等吧!不知道朱安经历了怎样的失望,才熬过新婚洞房无人问津的孤独与苦楚,但确定的是,这不过是她一生悲剧的开始,此後几十年,她连和这个男人同住一间卧室的资格都没有。

而据当时周家的佣工王鹤照说:

鲁迅新婚後的第二天早上,印花被的靛青染青了他的脸,让人想到他那晚很可能把头埋在被子裡哭了。

痛苦的不仅是朱安,鲁迅後来对朋友说:「我想要兰花,老天却给了一根蒲草。」

婚前朱安幻想的美满生活,换来的只是一张长期饭票而已。

朱安心裡全是鲁迅,而鲁迅眼裡全无朱安,连说话,都是能免则免。

鲁迅曾感叹:「这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。」

朱安知道鲁迅嫌弃自己没文化,她也想过试着向鲁迅靠近。

有天她对周作人说:「作人,你教我认字吧。」

「好啊!听大哥说你顽固不化,既然你追求进步,我全力助你。」周作人满口答应。

但朱安也只是嘴上说说,毕竟那个时代,各种礼教的束缚,她也不便於让周作人来教,识字的想法自然也就落空了。

後来,鲁迅与弟弟决裂,要搬出去自己住,他问朱安:「我要搬出去住,你是留在八道湾,还是回绍兴朱家?如果回绍兴,我会按月给你寄生活费。」

朱安一听,急了,鲁迅怎能给她这样的选项呢?

她慌忙说道:「八道湾我不能住,我独自在这裡和侄子侄女过算什么?绍兴朱家,我不想回去。再说,总得有人替你烧饭、缝衣、洗衣、扫地的,这些事我都可以做,我想和你一起搬出去。」

鲁迅本想就此休了朱安,但朱安却死活要跟鲁迅连在一起。

鲁迅毫无办法,只好同意。从1919年起,鲁迅搬了三次家,朱安也跟着一次次地搬。

每搬一次,朱安的心裡就暗流涌动一次,以为鲁迅要跟她开始新的生活。

她精心布置了房间,换上了新被褥,自己也刻意打扮了一番,坐在房间里等鲁迅。

可是直到天亮,鲁迅也没跨入房门一步。

这样的等待持续了十多年。

朱安的憧憬和希望,一次又一次地被击碎,又一次次地死灰复燃。

她与鲁迅相隔的何止是一张床呢,而是那无法跨越的鸿沟。

得不到关心和爱的朱安,仍然无微不至地照顾着鲁迅的生活起居。鲁迅生病时,她换着花样地给鲁迅做饭,嘘寒问暖;还经常不惜小脚走十多里路,给「丈夫」买喜欢的小吃。

朱安对鲁迅的学生说:「过去大先生和我不好,我想好好服侍他,一切顺着他,将来总会好的。」

她总是自欺欺人地在邻居面前维繫着体面:「大先生对我很好,每次买点心回家,问过婆婆之後都会过来问我。」

她对婆婆更是毕恭毕敬,比女儿还体贴,做饭、洗衣服、陪老太太聊天。

她想,也许终有一天鲁迅会幡然醒悟吧,会回心转意。

内容未完,请按「第2页」继续阅读